Intervention de Eyal Davidson

Colloque La Kabbale de Safed

L’Âge d’or de Safed

Sur une période de 40 ans environ, au XVI° siècle. La ville de Safed est devenue le centre du monde juif et a opéré une révolution spirituelle et intellectuelle sans aucun précédent historique.

Dans cette discussion, le Dr Eyal Davidson explore la croissance remarquable de Safed au XVIe siècle, soulignant son influence significative sur la pensée, la loi et les coutumes juives. Il attribue cette ascension à deux événements historiques majeurs : l’expulsion des Juifs d’Espagne en 1492 et la conquête ottomane de la région en 1517. Safed, malgré l’absence de ressources naturelles ou d’un riche bagage historique, est devenu un centre d’érudition et de spiritualité juives, en particulier à travers les œuvres de personnalités comme le rabbin Yosef Karo et le kabbaliste Ari Zal.

Conférence de Eyal Davidson animée par Michael Sebban.

L’épanouissement de Safed au 16ème siècle : une analyse historique et culturelle

Le XVIe siècle a marqué une période charnière dans l’histoire juive, en particulier dans le contexte de la ville de Safed (Tzfat) dans la région de Galilée en Israël. Cette époque a connu une croissance sans précédent de l’érudition, de la spiritualité et de la vie communautaire juives, largement influencée par l’expulsion des Juifs d’Espagne et la conquête ottomane de la région qui a suivi. La convergence de ces événements historiques a catalysé la transformation de Safed en un centre de la pensée et du mysticisme juifs, façonnant le paysage religieux du judaïsme pour les siècles à venir. Cet essai explore les thèmes et les arguments clés entourant l’essor de Safed au cours de cette période, en se concentrant sur les conditions socio-économiques, l’impact de la pensée kabbalistique et l’importance de l’identité juive et des attentes messianiques.

L’expulsion des Juifs d’Espagne en 1492 sert de toile de fond critique à l’épanouissement de Safed. Après leur expulsion, de nombreux Juifs ont cherché refuge dans l’Empire ottoman, qui était perçu comme un environnement plus tolérant par rapport aux régions dominées par les chrétiens. L’afflux de Juifs espagnols, en particulier ceux ayant des origines culturelles et intellectuelles riches, a considérablement enrichi la communauté juive locale de Safed. Cette migration a non seulement apporté une richesse de connaissances et de traditions, mais aussi un sentiment d’urgence concernant la préservation et la revitalisation de l’identité juive face à l’adversité. Les conditions socio-économiques de Safed, caractérisées par une relative stabilité et une industrie textile en plein essor, ont fourni un terrain fertile pour cette renaissance culturelle. L’emplacement stratégique de la ville en tant que plaque tournante commerciale a facilité le commerce et l’interaction, permettant l’échange d’idées et de ressources qui stimuleraient sa croissance.

Safed se situe en Galilée supérieure, au nord du pays de Nephtali ; le bourg est solidement ancré au sommet de sa montagné, laquelle est entourée de quatre autres monts, dont deux sont entièrement habités d’Ismaélites et les deux autres principalement peuplés de Juifs sur tous leurs flancs. On compte sur celles-ci trois cents foyers israélites et trois synagogues, l’une desservant le rite des Sépharades, une autre celui des Morisques et la troisième celui des Maugrabins1. Cette dernière est dédiée à la mémoire du prophète Elie, de mémoire bénie, en raison de son antiquité et de la tradition locale qui rapporte que le prophète Elie y pria.

La ville déborde de tous les produits les plus excellents ; des denrées les plus fines à profusion, telles que le froment, le vin, l’huile d’olive, s’y trouvent aux prix les plus modiques pour celui qui se les procure à leur meilleure heure, en leur saison, et sans l’exportation vers Damas de la plupart de l’huile et des céréales provenant des environs, tout y serait gratuit. De beaux fruits de toutes espèces s’y trouvent aussi, de sorte qu’il n’est besoin d’en importer aucun de la Syrie. Le pays procure aussi en abondance tous produits pour le commerce de détaillants en vêtements de laine, en mercerie et en parfumerie. Nombre de ces échoppes sont tenues par des Juifs, qui importent de Damas leurs matières premières pour les écouler à Safed. En chaque saison, les habitants se fournissent en vêtements et autres effets. De nombreux colporteurs juifs en mercerie et autres fournitures sillonnent les villages environnants, dont les propres maisons sont emplies de ces effets et denrées fines. On trouve [en effet] un avantage particulier à faire des réserves de coton brut, de fil, de cire et [de produits tirés] de la scammonée lorsque leurs cours sont bas et à les écouler lorsque la demande est forte.

D’autres Juifs vendent des fruits et légumes, de l’huile et du fromage ainsi que d’autres denrées au détail. Il suffit de le vouloir pour entreprendre d’exercer le négoce des blés, du vin et de l’huile d’olive, quelle que soit l’époque.

De façon générale, le pays est propice au commerce plus encore que l’Italie, car les Ismaélites sont plus enclins à se fournir auprès des Juifs qu’auprès d’autres négociants.

Celui qui n’a pas d’appui pour entreprendre un négoce doit s’y faire artisan. Or il est quatre artisanats propices en Terre d’Israël, qui sont le tissage, l’orfèvrerie, les auberges et la tannerie. On peut y ajouter le bâtiment. Qui a la force de s’employer comme journalier dans l’une de ces professions sera assailli de sollicitations favorables. Le tailleur y gagne lui aussi sa vie.

Mais nul ne trouvera à s’employer comme précepteur, domestique ou commis de magasin, ni à solliciter la charité publique, car les pauvres sont en grand nombre. Aussi, que nul ne s’avise de quitter l’Italie s’il ne possède ni métier artisanal ni fonds pour créer un commerce, faute d’être la proie d’amères déconvenues et d’être contraint au retour. A bon entendeur.

Lettre de Rabbi Mosché Bassoula (1523)

citée par [Alef] Ya’ari dans Voyages en Terre d’Israël. Tel Aviv 1996, pp. 138-139. (Traduction Erez Lévy)

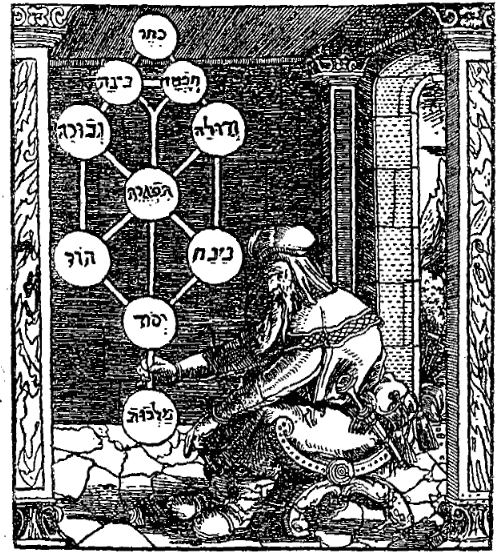

Au cœur de l’identité de Safed au cours de cette période se trouvait l’émergence de la pensée kabbalistique, qui est devenue une caractéristique déterminante de son paysage spirituel. L’arrivée d’éminents kabbalistes, tels que le rabbin Isaac Luria (le Ari), a transformé Safed en un centre d’étude et de pratique mystique. Les enseignements de Luria mettaient l’accent sur l’importance de l’élévation spirituelle et de la rectification du monde (Tikkun Olam), résonnant profondément avec le traumatisme collectif de la communauté juive suite à l’expulsion. Le cadre kabbalistique a fourni un moyen de comprendre leur souffrance et un chemin vers la rédemption, renforçant la croyance que leurs épreuves faisaient partie d’un plan divin. Ce réveil spirituel n’était pas simplement un exercice intellectuel ; il était intimement lié à la vie quotidienne de la communauté, influençant les rituels, les coutumes et l’éthique générale de Safed.

Le thème de l’attente messianique a également joué un rôle crucial dans la formation de l’identité de la communauté juive de Safed. Le contexte historique de l’expulsion et de la migration qui a suivi à Safed a favorisé un sentiment d’urgence accru concernant la venue du Messie. De nombreux Juifs croyaient que leur souffrance était un précurseur de la rédemption, et Safed est apparu comme un point focal pour ces aspirations. La croyance que le Messie se révélerait d’abord en Galilée, plutôt qu’à Jérusalem, a encore renforcé l’importance de Safed. Cette attente n’était pas seulement le reflet de la ferveur religieuse, mais aussi une réponse aux réalités sociopolitiques de l’époque. L’espoir collectif de rédemption de la communauté a fourni une force unificatrice, favorisant la résilience et la solidarité entre ses membres.

Rabbi Eliahou Kipschali

Nous pensions que l’expulsion était une calamité, mais Dieu l’a pensée comme une bénédiction. Car qui sait si à cette heure-là nous n’avons pas accédé au royaule et si ce n’était pas là le début de notre salut. Car nous avons été rassemblés par Celui qui réunit les relégues d’Israël, afin que nous-mêmes soyons prêts à rassembler les exilés. Ainsi, cette expulsion qui se manifesta à nous comme une calamité des ténèbres, annoncerait le germe du salut. Car depuis ce jour-là, l’Eternel se mit à réunir les relégués de notre peuple afin qu’ils fussent disposés et destinés en un seul lieu pour la venue du Rédempteur. Ainsi les souffrances endurées par les Juifs en ce temps-là viennent répondre aux paroles d’un de l’un de nos prophètes : « l’extrémité est venue, proche est la venue du Rédempteur, les jours de Sa présence ne tarderont plus. Car dès l’expulsion d’Espagne, Il Se mit à rassembler les relégués d’Israël depuis les quatre ailes de la terre. Amen, qu’il en soit ainsi. »

Extrait de Ben Schoschan : L’Exil et la Rédemption tels qu’ils étaient perçus par les expulsés d’Espagne.

In Ettinger et alli (éd.) Mélanges en l’honneur d’Its’haq Ber. Jérusalem, 1962, pp. 226-227. (Traduction Erez Lévy)

Cependant, l’essor rapide de Safed s’est accompagné d’un déclin tout aussi rapide. La stabilité économique qui avait soutenu sa croissance a commencé à faiblir à la fin du XVIe siècle, entraînant un déclin de la population et de l’influence. L’effondrement de l’industrie textile, associé à l’instabilité politique et aux pressions extérieures, a contribué à ce ralentissement. Le centre autrefois florissant de la pensée et du mysticisme juifs est devenu l’ombre de lui-même, illustrant la fragilité des mouvements culturels et intellectuels face aux défis économiques et politiques. Ce déclin soulève d’importantes questions sur la pérennité des centres culturels et les facteurs qui contribuent à leur essor et à leur déclin.

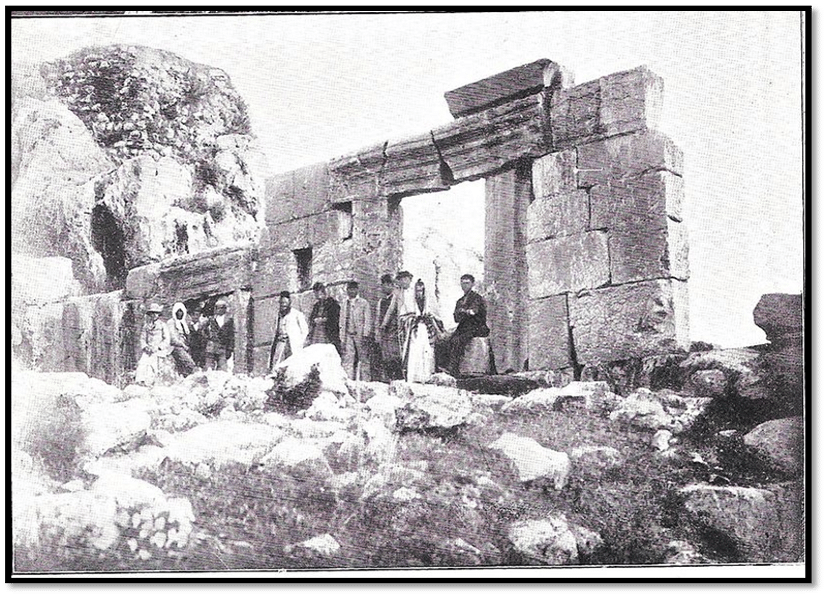

Synagogue Antique sur le mont méron (avant 1899)

Dés l’entrée à Sapita, près du quartier des Juifs, l’on peut voir la sépulture d’Hoschéa ben Bééri le prophète de mémoire bénie, laquelle ne porte ni stèle ni inscription mais seulement une grande pierre posée sur l’ouverture de la fosse funéraire. Je me rendis sur cette tombe aussitôt que j’arrivai dans la ville.

À six milles de distance de Sapita se trouve un bourg du nom d’Alyaroune, où furent inhumés de saints hommes dont je rappellerai les noms. Avant d’y arriver, sur le côté de la route, j’aperçus trois sépultures. La première était celle de rabbi Yéhouda Hanescht, que sa sainte mémoire soit source de bénédiction, sur laquelle les pierres du souvenir n’étaient qu’en petit nombre. Non loin d’elle se trouve le tombeau de rabbi Tarphon, que sa sainte mémoire soit source de bénédiction, orné de belle façon. En poursuivant un peu le chemin, on rencontre la sépulture de rabbi Yosseph ben Kisma, que sa sainte mémoire soit source de bénédiction, qui elle aussi n’était couverte que d’un monceau de pierres et dépourvue d’inscriptions. Nous arrivâmes enfin audit bourg d’Alyaroune, où nous pûmes voir la grotte de rabbi Hillel et de ses disciples, que leur sainte mémoire soit source de bénédiction, lesquels, au nombre de vingt-quatre, sont inhumés auprès de leur maître.

Puis nous entrâmes, dans une grotte mitoyenne où se trouvent inhumés vingt-quatre étudiants émérites, dont il est dit qu’ils furent les disciples de rabbi Schimon bar Yokhaï à Acre, car près de cet endroit, sur le flanc de la montagne, se trouve une stèle d’une infinie beauté, qui peut se voir jusqu’à Sapita ; c’est là aussi que furent inhumées leurs épouses, sans qu’il y ait aucune inscription en leur mémoire sur ces sépultures. L’on racontait que de nombreuses prières avaient été dites pour les défuntes en ce lieu, sur lequel une nuit, raconte-t-on s’abattit la dévastation – mais j’ignore si ces propos sont véridiques. Je découvris ensuite la tombe de rabbi Schammaï et de son épouse, que leur sainte mémoire soit source de bénédiction, inhumés sous une seule et même grande pierre dont je n’avais jamais vu de semblable jusqu’alors, et sous laquelle se trouve la grotte où furent inhumés les disciples de Schammaï, que leur sainte mémoire soit source de bénédiction.

Je vis encore le lieu [où repose] rabbi Schim’on bar Yokhaï, qui est également un édifice de hautes pierres. Mais [ce monument] est à présent en ruines ; seul en subsiste l’un des murs d’enceinte. Les gens de Sapita affirment avoir reçu cette inspiration, à savoir que [le jour où] ce dernier mur d’enceinte s’écroulerait, serait celui de la venue de notre Messie, puisse-t-Il Se révéler sans tarder et de notre vivant. Il me fut raconté qu’en l’année-même de l’expulsion d’Espagne, une [partie] du mur commença à se désagréger, ce en quoi les habitants de Sapita virent un signe qu’ils honorèrent par une journée de banquets et de réjouissances.

Extrait de Lettres d’un voyageur anonyme adressées de Jérusalem en Italie en l’an 5656 (1896-1897), cité par (Alef) David : Pour le salut de Jérusalem, paru en 5763 (2003-2004), pp. 156-157. (traduction Érez Lévy)